股票多少钱可以杠杆 “寺”和“庙”不是一回事,作为炎黄子孙要知道,别再拜错了 生活中,不

“寺”和“庙”不是一回事股票多少钱可以杠杆,作为炎黄子孙要知道,别再拜错了

生活中,不少人常常把"寺"和"庙"混为一谈。每逢新年或是重要节日,人们争相前往各处烧香祈福,却很少思考自己去的究竟是"寺"还是"庙"。有时候,甚至会听到有人说:"这座庙里的和尚很厉害",或是"那个寺里供奉的土地公很灵验"。这样的说法,从文化渊源上来说其实是有问题的。

在我国现代汉语中,"寺庙"已经成为一个约定俗成的词语,似乎理所当然地把这两个字连在了一起。然而,翻开历史的篇章,"寺"与"庙"的含义可谓天差地别,它们分属不同的文化体系,各自承载着独特的精神内涵。

要理解这两个字的区别,我们得先从"庙"字说起。"庙"在中国传统文化中,本质上是宗祠的代称,是祭祀祖先的场所。这一概念的形成与中华民族特有的慎终追远的精神密不可分。在古代,几乎每个家族都会建立自己的祠堂,用来供奉祖先牌位,这就是最基本的"庙"。后来,人们又开始修建一些纪念著名历史人物的建筑,比如关帝庙、文庙等,这些同样被称为"庙"。可以说,"庙"是根植于中华大地的本土文化符号。

而"寺"字的来历则颇为有趣。在佛教传入中国之前,"寺"其实是政府机构的代称。古代的"寺",相当于现在的部门或衙门,比如"大理寺""太常寺"等都是政府机构。这个词的含义发生转变,要从东汉时期说起。当时佛教开始传入中国,朝廷需要为僧人提供居所。由于最初安置僧人的地方是由官府划拨的,人们就沿用了"寺"这个称呼。随着佛教在中国的广泛传播,"寺"逐渐成为了专门供奉佛祖、安置僧人的场所代称。

从社会阶层的角度来看,古代"寺"与"庙"的参拜者也有明显的区别。一般来说,普通百姓更倾向于去"庙"里祈福,这与民间信仰的世俗化特征有关。而文人雅士和达官贵人则多选择去"寺"里礼佛,这或许与佛教所具有的哲理性思考更相契合。特别是一些皇家寺院,往往成为王公贵族参禅问道的重要场所。

这种区别在古代文献中表现得很清楚。翻阅古籍,我们很少看到"寺庙"这样的说法,"寺"与"庙"总是被分开使用。这种严格的区分一直延续到近代,才逐渐被混用。这种变化反映了人们对传统文化认知的模糊,也折射出社会变迁中文化概念的演变。

作为炎黄子孙,了解"寺"与"庙"的区别不仅仅是一个语言知识点,更是理解中华文化的重要窗口。这两个字背后,承载着不同的文化传统和精神内涵,体现了中华文明对外来文化的包容与吸收,以及本土文化的深厚积淀。

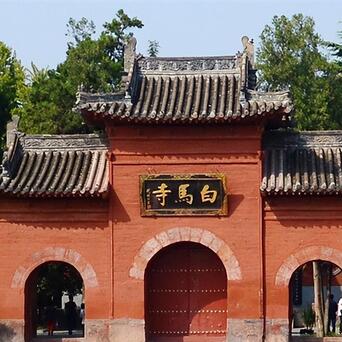

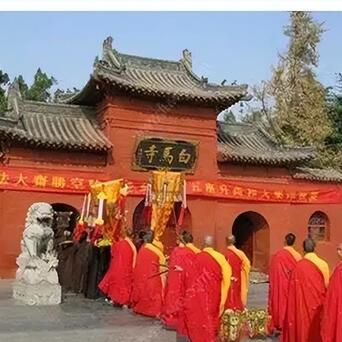

说到"寺"字含义的转变,就不得不提中国第一座佛寺——白马寺的故事。这座位于洛阳的古寺,见证了佛教传入中国的重要时刻,也标志着"寺"的概念开始发生深刻变化。

故事要从东汉明帝刘庄的一个梦境说起。公元67年,汉明帝梦见一位金色人影从天而降,光芒万丈。次日朝会,当汉明帝向群臣讲述这个梦境时,大殿上一片寂静。直到博学多闻的大臣傅毅出列,向皇帝解释这个金人可能是西方天竺的佛陀。傅毅的解释引起了汉明帝的浓厚兴趣,促使他决定派遣使臣前往西域求取佛法。

为了完成这项重要使命,朝廷投入了大量资源进行准备。使团除了携带大量金银财物作为礼物外,还特别准备了适合西域气候的行装和必需品。这支使团的规模虽然不及张骞通西域时的阵容,但也配备了精干的随行人员和翻译官,为漫长的西行之旅做足了准备。

使团一路向西,途经多个城邑村落。在一个偏僻的村庄,使臣注意到当地百姓家中都供奉着佛像,这个意外发现让他们找到了重要线索。通过走访当地百姓,使团得知附近有一位精通佛法的高僧摄摩腾。这位高僧不仅精通佛法,还在当地传播佛教教义,深受百姓爱戴。

当使臣找到摄摩腾并说明来意后,这位高僧欣然应允,随使团返回洛阳。摄摩腾的到来,给东汉朝廷带来了一个新的问题:该如何安置这位来自西域的高僧?按照当时的制度,外邦使节通常会被安置在专门的馆舍。但摄摩腾的身份特殊,既是传法者,又代表着一种新的文化。

经过深思熟虑,汉明帝决定在洛阳城外专门建造一座住所安置摄摩腾。由于摄摩腾是乘白马携带佛经而来,这座建筑就被命名为"白马寺"。这个决定在当时引起了一些争议,有大臣认为"寺"作为官府机构的代称,不应该用来安置外来的僧人。但汉明帝最终坚持了自己的决定,这个举动无意中开创了中国佛寺的先河。

白马寺的建立,不仅为后来的佛教传播提供了范本,也直接影响了"寺"字含义的演变。随着佛教在中国的逐步发展,越来越多的佛寺建立起来。到了唐代,佛教已经深深扎根于中国文化土壤,像大相国寺这样的皇家寺院更是成为了王公贵族礼佛修行的重要场所。

时光流转股票多少钱可以杠杆,"寺"与"庙"的概念也在不断发展变化。"寺"最终成为了佛教寺院的专称,代表着外来文化与中土文明的交融;而"庙"则始终保持着祭祀祖先、供奉本土神明的传统功能。这种区别一直延续到近代,才逐渐被人们忽视。